Verdrängung und Erinnerung

Mit dem Kalten Krieg und der Westintegration der 1949 entstandenen Bundesrepublik schwindet der alliierte Druck auf die Verfolgung von nationalsozialistischen Tätern. Die Bundesregierung nimmt bald darauf wieder zahlreiche Belastete in den Öffentlichen Dienst auf. Die ebenfalls 1949 gegründete Deutsche Demokratische Republik (DDR) betrachtet sich als »antifaschistischer« Staat. Ab Ende der 1950er Jahre richtet das Regime in ehemaligen Konzentrationslagern Mahn- und Gedenkstätten ein. Im Zentrum der Darstellung steht der kommunistische Widerstand. Die DDR prangert zugleich Karrieren früherer Funktionsträger in der Bundesrepublik an. Dort erhält die »unbewältigte Vergangenheit« spätestens mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen ab 1963, den Studentenprotesten 1968 und den Debatten um die Verjährung von Mordtaten 1979 öffentliche Aufmerksamkeit. Das wiedervereinigte Deutschland diskutiert in den 1990er Jahren auch über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und – im Rahmen der Debatte um ein zentrales Holocaust-Mahnmal in Berlin – über die Verantwortung für die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges. Aber noch immer gehören der 1. September und der 8. Mai nicht zu den staatlichen Gedenktagen der Bundesrepublik.

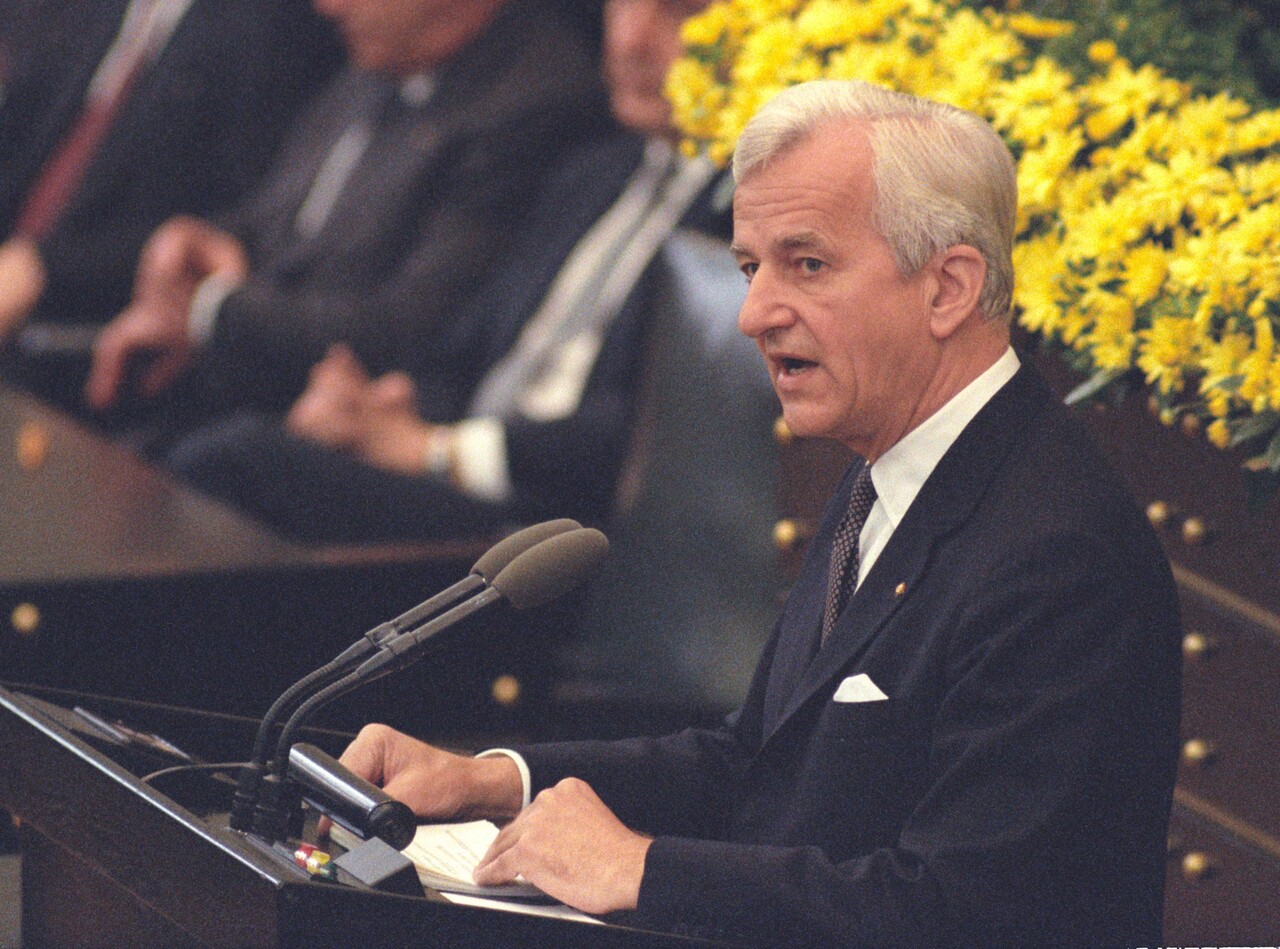

Bonn, 8. Mai 1985: Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa. Richard von Weizsäcker (1920 – 2015) war der erste Bundespräsident, der den 8. Mai 1945 einen »Tag der Befreiung« nannte. Seine Rede gilt als ein Meilenstein in der öffentlichen Aufarbeitung der NS-Zeit in der Bundesrepublik.

Bundesarchiv Bild-00013491

München, 1997: Proteste gegen die Ausstellung »Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944« des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die erste Version der Schau wird zwischen 1995 und 1999 in 33 deutschen und österreichischen Städten gezeigt und zählt 900.000 Besucher. Nach inhaltlicher Kritik wird 2001 eine völlig neue Fassung erstellt, die sich 450.000 Menschen ansehen.

argum, 103407

Moskau, 9. Mai 2005: Siegesparade auf dem Roten Platz; v. l.: Gerhard Schröder, Deutscher Bundeskanzler, Doris Schröder-Köpf, Jacques Chirac, Präsident der Französischen Republik, Ludmilla Putina, Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation, und George W. Bush, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Schröders Teilnahme konnte damals als Zeichen der Aussöhnung zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern gedeutet werden.

Bundesarchiv, B 145 Bild-00071898

Berlin-Tiergarten, 8. Mai 2022: Trotz des Verbots politischer Symbole wie Flaggen versammeln sich mehrere Hundert Menschen – unter Polizeischutz und Sprechchören moskautreuer Gegendemonstranten – am Sowjetischen Ehrenmal, um russische Kriegsverbrechen in der Ukraine anzuprangern, Veteranen zu ehren und der ukrainischen Gefallenen im Zweiten Weltkrieg zu gedenken.

Getty Images, 1240533759

Berlin-Treptow, 9. Mai 2023: Nach der Ausweitung des 2014 begonnenen völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine im Februar 2022 missbrauchen Putin-Anhänger den Jahrestag der »Befreiung« am Sowjetischen Ehrenmal für ihre Propaganda.

picture alliance / dpa / Jörg Carstensen, 241122336