Die Nürnberger Prozesse und die Bemühungen um eine juristische Aufarbeitung

Die deutsche Besatzungsherrschaft in Europa während des Zweiten Weltkrieges fußt auf einem weitverzweigten Lagersystem, Versklavung und Massenmord. Schon während des Krieges machen die Alliierten ihre Absicht, die Schuldigen bestrafen zu wollen, deutlich. Im August 1945 unterzeichnen die Sowjetunion, die USA, Frankreich und Großbritannien dann ein Statut – als völkerrechtliche Grundlage eines Internationalen Militärgerichtshofs. Dieser soll das begangene Unrecht unter den Anklagepunkten »Verbrechen gegen den Frieden«, »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »Kriegsverbrechen« ahnden. Der Hauptkriegsverbrecherprozess findet vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 in Nürnberg statt. Die Beschuldigten plädieren auf »nicht schuldig«, da die ihnen vorgeworfenen Taten nach deutschem Recht nicht strafbar gewesen seien. Das Gericht stellt hingegen fest, dass die Verbrechen durch Völkergewohnheitsrecht zu ächten seien und verurteilt zwölf der 22 Angeklagten zum Tode. Weitere Prozesse mit anschließenden Hinrichtungen finden in Polen und der Sowjetunion statt. Die meisten Täter und Mordgehilfen des deutschen Vernichtungskrieges werden jedoch nie vor Gericht gestellt.

Nürnberg, 1945/46: Angeklagte vor dem Internationalen Militärgerichtshof im Schwurgerichtssaal (Saal 600) des Justizgebäudes an der Fürther Straße; vordere Reihe, v. l.: Hermann Göring (1893 – 1946), Rudolf Hess (1894 – 1987), Joachim von Ribbentrop (1893 – 1946), Wilhelm Keitel (1882 – 1946), Ernst Kaltenbrunner (1903 – 1946), Alfred Rosenberg (1893 – 1946), Hans Frank (1900 – 1946) und ihre Anwälte. Aufnahme des amerikanischen Armeefotografen Ray D’Addario (1920 – 2011).

Stadtarchiv Nürnberg, A 65/II Nr. A65-II-RA-137-D

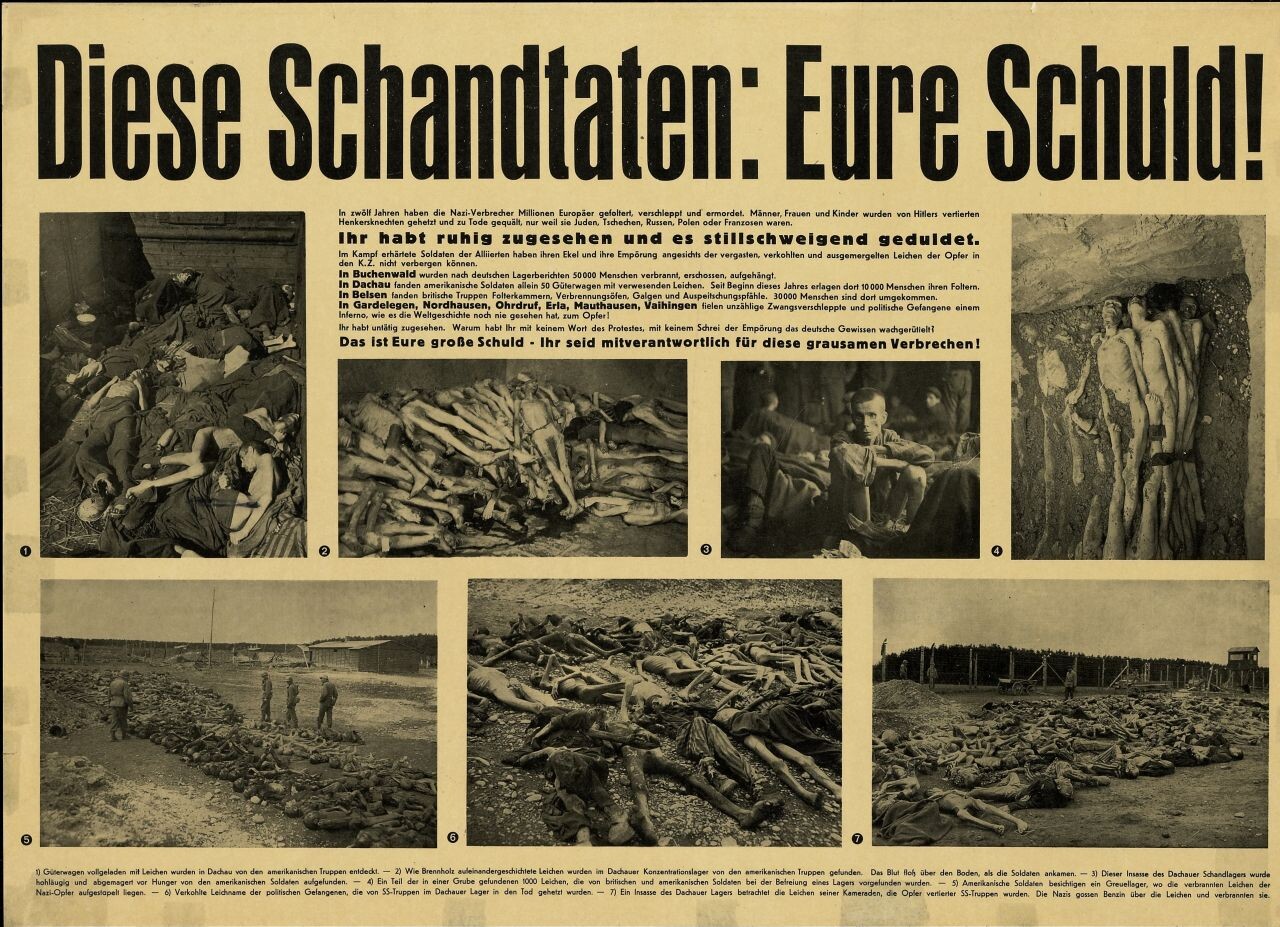

Plakat der Amerikanischen Militäradministration, 1945: Die Westalliierten sehen in der Demokratisierung den einzigen Weg, die Deutschen vom Nationalsozialismus abzubringen. In der ersten Phase der Umerziehungspolitik stellen sie die Frage nach Mitwissen und Schuld. Die Sowjets gehen bald dazu über, die Verantwortung für die Verbrechen einer kleinen Gruppe von »Faschisten« und »Monopolkapitalisten« zuzuschreiben. Damit versuchen sie, für ihr »antifaschistisches« Herrschaftssystem zu werben.

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland / Office of Military Government

Nürnberger Ärzteprozess vom 9. Dezember 1946 bis 20. August 1947: Anklagebank mit Karl Brandt (1904 – 1948, vordere Reihe, 1. v. l.) und Viktor Brack (1904 – 1948, hintere Reihe, 3. v. l.). Der Hauptkriegsverbrecherprozess ist die Grundlage für weitere Verfahren, so auch gegen Ärzte, die für das »Euthanasie«-Programm verantwortlich waren. Zwischen 1939 und 1945 hatten die Nationalsozialisten etwa 300.000 Patient/-innen und Pflegebedürftige in Deutschland und den besetzten Gebieten ermordet.

Stadtarchiv Nürnberg, A65-II-RA-216-KD

Ulm, 1958: Angeklagte im Einsatzgruppenprozess, v. l.: Bernhard Fischer-Schweder (1904 – 1960), Prãnas Lukys alias Jakys (1900 – ?), Harm Willms Harms (1892 – 1974) und Werner Hersmann (1904 – 1972). Erstmals werden in der Bundesrepublik die Erschießungen von Jüdinnen und Juden im besetzten Osteuropa in einem öffentlichkeitswirksamen Verfahren geahndet. Das Gericht verurteilt die Angeklagten lediglich wegen »Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord«, obwohl sie für die Tötung von über 5.500 litauischen Juden im Sommer 1941 verantwortlich sind.

Helmut Sander / SDZ

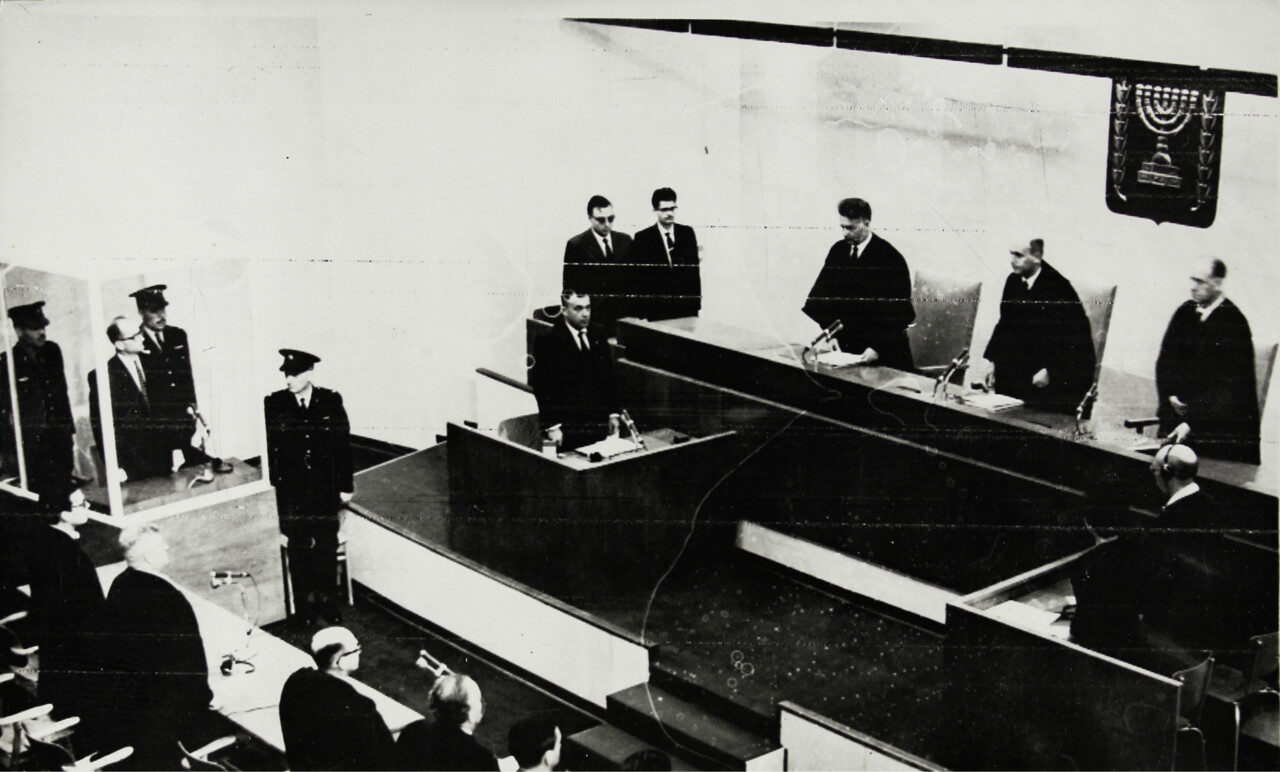

Jerusalem, 11. April bis 15. Dezember 1961: Verfahren gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer und Leiter des Referats 4 (»Juden- und Räumungsangelegenheiten«) im Berliner Reichssicherheitshauptamt Adolf Eichmann (1906 – 1962). Dieser war für die gesamte Organisation und Koordination der Deportation von Juden aus Deutschland und den besetzten europäischen Ländern zuständig. Das Gericht zieht ihn für den millionenfachen Mord an jüdischen Kindern, Frauen und Männern zur Verantwortung. Das Urteil lautet auf Tod durch den Strang.

Ullstein Bild, 04901142