Stimmen

Für viele Überlebende endet der Krieg nicht mit ihrer Befreiung. Meist gänzlich auf sich allein gestellt, müssen sie ihre Erlebnisse während der Verfolgung bewältigen und ihr Leben aus dem Nichts neu beginnen. Oftmals können und wollen sie in ihre Heimat nicht zurück oder werden von dort vertrieben und sind jahrelang auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Nicht nur physisches Überleben

»Überleben bedeutet nicht nur physisches Überleben. Ich erinnere mich, als der Krieg vorüber war, konnte man nicht von einem Extrem ins andere gehen: Das Gefühl der puren Hoffnungslosigkeit, das Leiden und die Diskriminierungen können nicht einfach ausgelöscht werden, nur weil der Krieg plötzlich zu Ende war.«

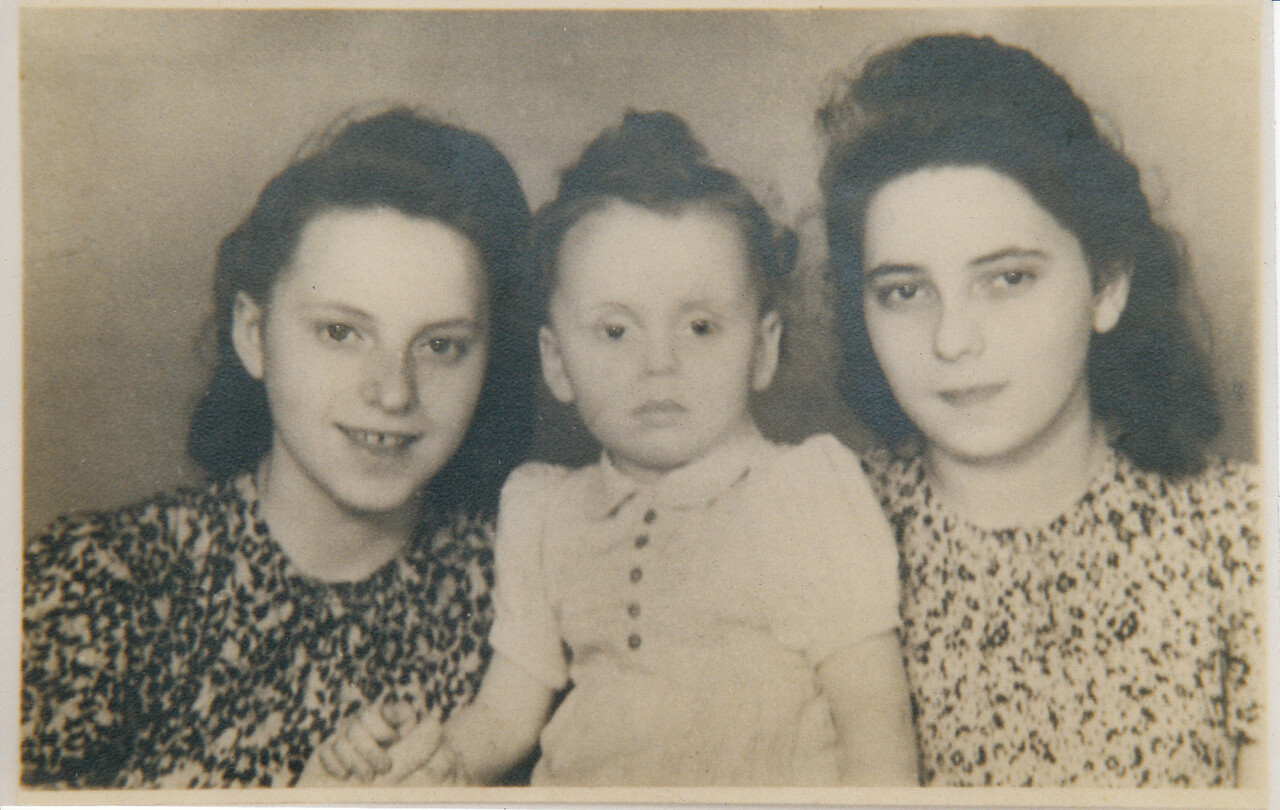

Sabina van der Linden-Wolanski (1927 – 2011) überlebt als Jüdin Deportationen und Massenerschießungen der SS im ostpolnischen Borysław. Sie muss nach der Befreiung durch die Rote Armee ihre nunmehr sowjetische Heimat verlassen und wandert 1950 nach Australien aus.

Da kommen unsere Kinder

»Ich will zum Schluss sagen, was für mich das Schönste ist, auch wenn der Krieg das Schrecklichste ist, was den Menschen passieren kann. […] Wir waren entsetzt, dass Warschau so aussah, dass der Aufstand gescheitert war. Und dann stand die Zivilbevölkerung […] entlang der Jerozolimskie-Allee. [...] Während wir mit gebrochenem Herzen gingen und uns nicht trauten, den Kopf zu heben und diese Menschen anzusehen, weinten sie und riefen: Da kommen unsere Kinder.«

Wanda Traczyk-Stawska (*1927) war Pfadfinderin. Sie nahm als Schützin und Verbindungsoffizierin der Heimatarmee (Armia Krajowa) 1944 am Aufstand in ihrer Heimatstadt Warschau teil. Nach einer schweren Verwundung und der Niederschlagung des Aufstandes wurde sie von den Deutschen gefangen genommen und in Lagern inhaftiert.

Ich war völlig fertig

»Ich war völlig fertig in jeder Hinsicht – körperlich, seelisch, moralisch. […] Donnerwetter. Jetzt hast du so lange überlebt und nun, wo der Ami da ist, sollst du sterben? […] Irgendwann schaffte ich es schließlich doch, mich aufzuraffen, und ganz, ganz langsam von meinem Bett runterzuklettern. Ich kam bis an die Ausgangstür. Dort verließen mich meine Kräfte und ich glitt zu Boden.«

Der Sinto Reinhard Florian (1923 – 2014) kann nach seiner Befreiung durch US-Soldaten im Außenkommando Ebensee (Österreich) des KZ Mauthausen am 5. Mai 1945 nicht mehr in seine Heimat im nördlichen Ostpreußen zurückkehren, da sie nun zur Sowjetunion gehört.

Aber wir? Warum mussten auch wir leiden?

»Vor den Nazis hatten wir uns retten können, nicht jedoch vor dem kommenden Unglück. Welche Enttäuschung war das für uns! Dass russische Soldaten sich voller Wut auf die Deutschen stürzen würden, war zu erwarten. Es handelte sich um Rache für das, was die Deutschen den Familien der russischen Soldaten angetan haben. Aber wir? Warum mussten auch wir leiden? Und dabei war all dies erst der Anfang.«

Nechama Drober (1927 – 2023) wird als Hella Markowski im ostpreußischen Königsberg geboren. Sie muss Zwangsarbeit leisten und ist Augenzeugin der antijüdischen Novemberpogrome 1938, der beiden Deportationen 1942, durch die sie Familienangehörige und Klassenkameraden verliert, und der Zerstörung ihrer Heimatstadt durch Bombenangriffe im Sommer 1944. In dem Zitat beschreibt sie ihre Gedanken angesichts von Grausamkeiten durch sowjetische Soldaten am 28. Januar 1945. Seit 1990 lebte sie in Israel.

Traumatisiert

»Ich war dann wohl so traumatisiert durch all dies Erlebte, dass ich dem Alkohol verfallen bin. […] Wenn man traumatisiert ist, dann kann man auch die Ursachen schlecht oder gar nicht erkennen.«

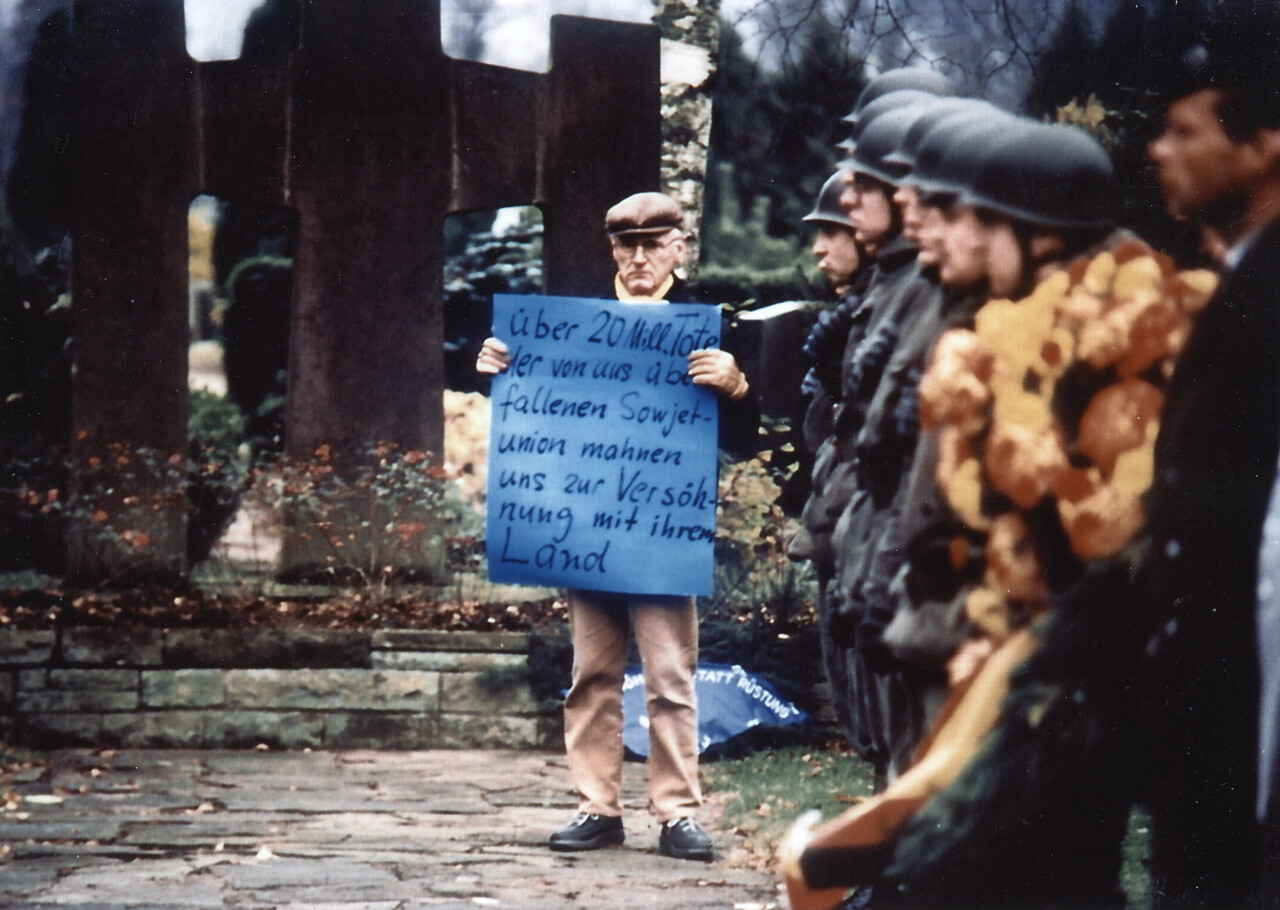

Ludwig Baumann (1921 – 2018) begeht aus Widerstand gegen den deutschen Vernichtungskrieg im Osten 1942 Fahnenflucht und wird zum Tode verurteilt. 1990 gründet er die Bundesvereinigung »Opfer der NS-Militärjustiz«, die 2002 die pauschale Rehabilitation der Wehrmachtdeserteure durch den Bundestag erreicht.

Ein Ende des Hasses

»Wieder sieht man Panzer. Diesmal verheißen sie die Freiheit, die Erlösung, ein neues Leben, ein Ende des Hasses, des Bösen, des Blutvergießens, der Misshandlung Unschuldiger. Wir haben es geschafft. Das Lagertor steht offen. Ich trete hinaus, ohne Angst, gefasst zu werden.«

Esther Wallheimer (1928 – 2008) kehrt nach ihrer Befreiung durch die Rote Armee aus dem Außenkommando Kratzau (Chrastava, heute: Tschechien) des KZ Auschwitz am 8. Mai 1945 in ihre polnische Heimatstadt Łódź zurück und wandert 1948 nach Israel aus.

In meinem Inneren verwelkte etwas

»100 Tage waren vergangen zwischen meiner Trennung von Mutter und dem Tag der Befreiung. 150 Tage des Verstecktseins, das zu meiner Wiedergeburt geführt hatte. Doch nun, nach der Befreiung, kam sie nicht. Warum konnte ich sie nicht sofort treffen? Mutter tauchte niemals wieder auf und in meinem Inneren verwelkte etwas, etwas das sich jahrelang weigerte, das Warten auf sie aufzugeben, die Hoffnung, dass sie kommen und mich zurückholen würde.«

Shalom Eilati (*1933) gelingt im März 1944 dank seiner Mutter Lea die Flucht aus dem Ghetto in seiner litauischen Heimatstadt Kowno (Kaunas), in das sie im Sommer 1941 ziehen mussten. Er kommt bis zu seiner Befreiung durch die Rote Armee bei Litauern unter. 1946 wandert Eilati über München nach Palästina aus.

Ich sollte nicht lebendig wiederkehren

»Den Todesmarsch habe ich mitgemacht. Ich bin zehn Tage marschiert. Ich sollte nicht lebendig wiederkehren. […] Zehn Tage Elend – das ist unbeschreiblich. […] bis das Internationale Rote Kreuz durchgekommen war und die haben dann ein Ende gemacht. Da war ich in der Nähe von Schwerin. Da bin ich das zweite Mal geboren.«

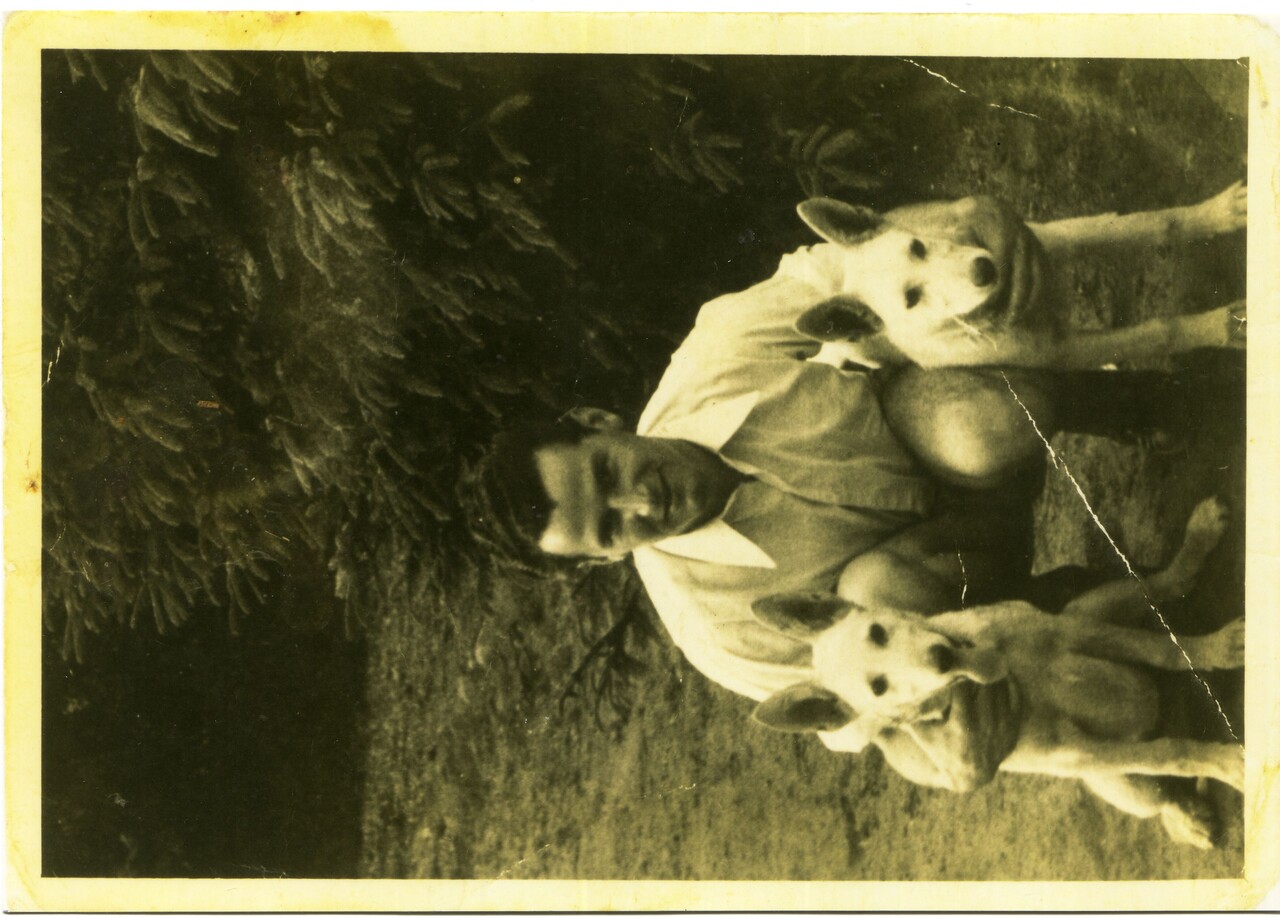

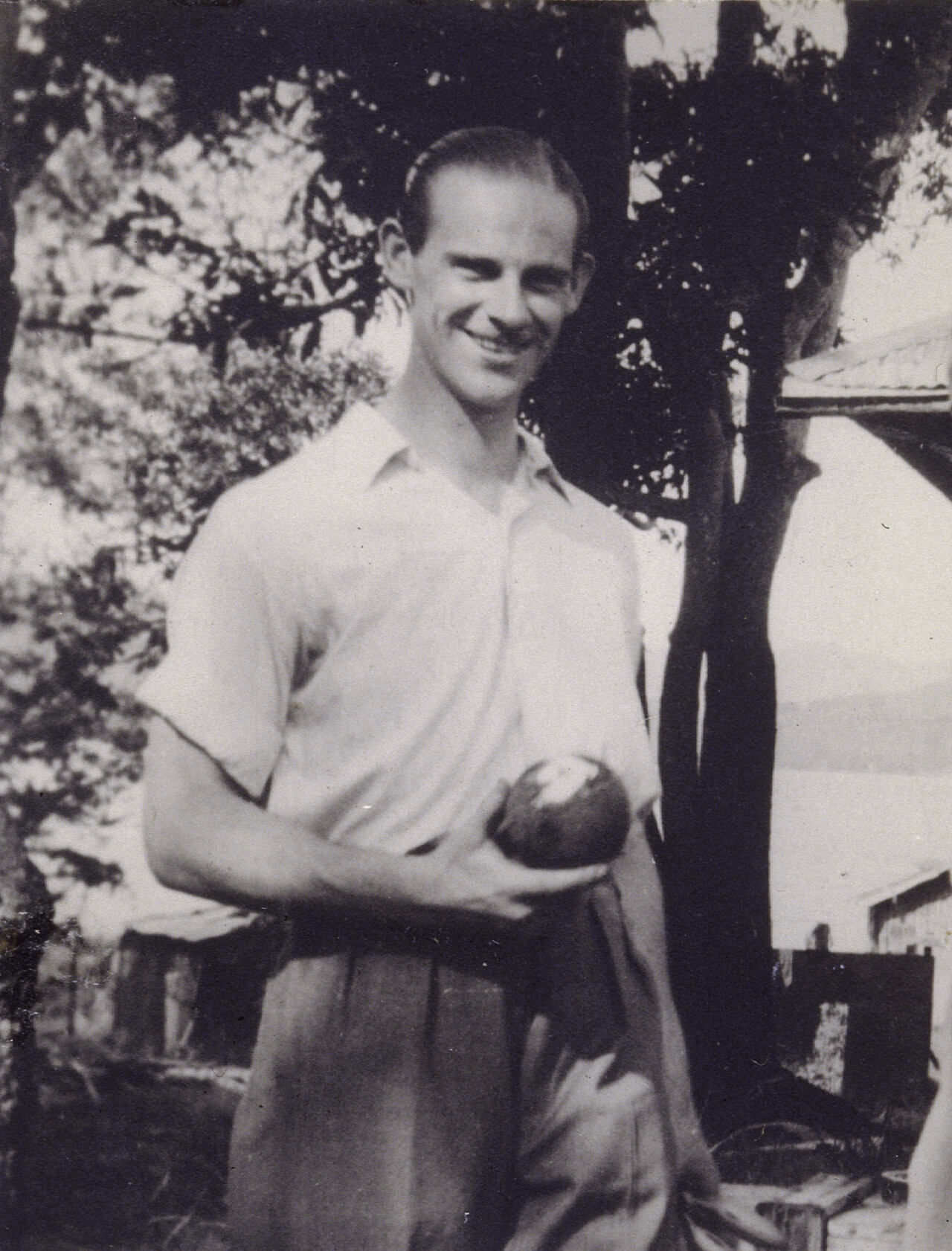

Ab Nicolaas (1917 – 1999), ein Widerstandskämpfer aus Leiden in den Niederlanden, überlebt fast vier Jahre Haft im KZ Sachsenhausen. Er beginnt ein neues Berufsleben als Clown und Schnellzeichner. Erste Erfahrungen als Clown hatte er im Konzentrationslager bei Auftritten vor Mithäftlingen gesammelt.

Sind wir denn so abgestumpft, dass uns das alles ruhig lässt?

»4. Mai 1945. Ja, diesmal ist es wirklich wahr: Unsere Unterdrücker sind weg, von ihnen haben wir nichts mehr zu befürchten. Wir sind endlich wieder frei, zwar noch nicht ganz, aber immerhin ist der schwerste Druck gewichen. Und sonderbar, unsere Freude äußert sich nicht etwa in lauten Kundgebungen […]. Wie oft haben wir uns diesen Augenblick in den Jahren unserer Knechtschaft ausgemalt. Und nun ist alles ganz anders gekommen. Sind wir denn so abgestumpft, dass uns das alles ruhig lässt?«

Henri Michel (1900 – 1976) war als belgischer Patriot und Journalist im September 1940 verhaftet worden. Im KZ Sachsenhausen gehörte er zu einer Gruppe namens »Journalisten-Internationale«. Nach 1945 nimmt er seine Vorkriegstätigkeit als Chefredakteur der deutschsprachigen Zeitung »Grenz-Echo« wieder auf.

Seltsame Heimatliebe

»Der Endsieg, das ist: wenn die Alliierten durchs Brandenburger Tor einziehen. Und wieder denke ich, wie schon so oft: Was für ein Widersinn, daß man als Deutscher für den Sieg der Feinde betet! Seltsame Heimatliebe, die nichts Besseres wünschen kann als die Eroberung des eigenen Landes!«

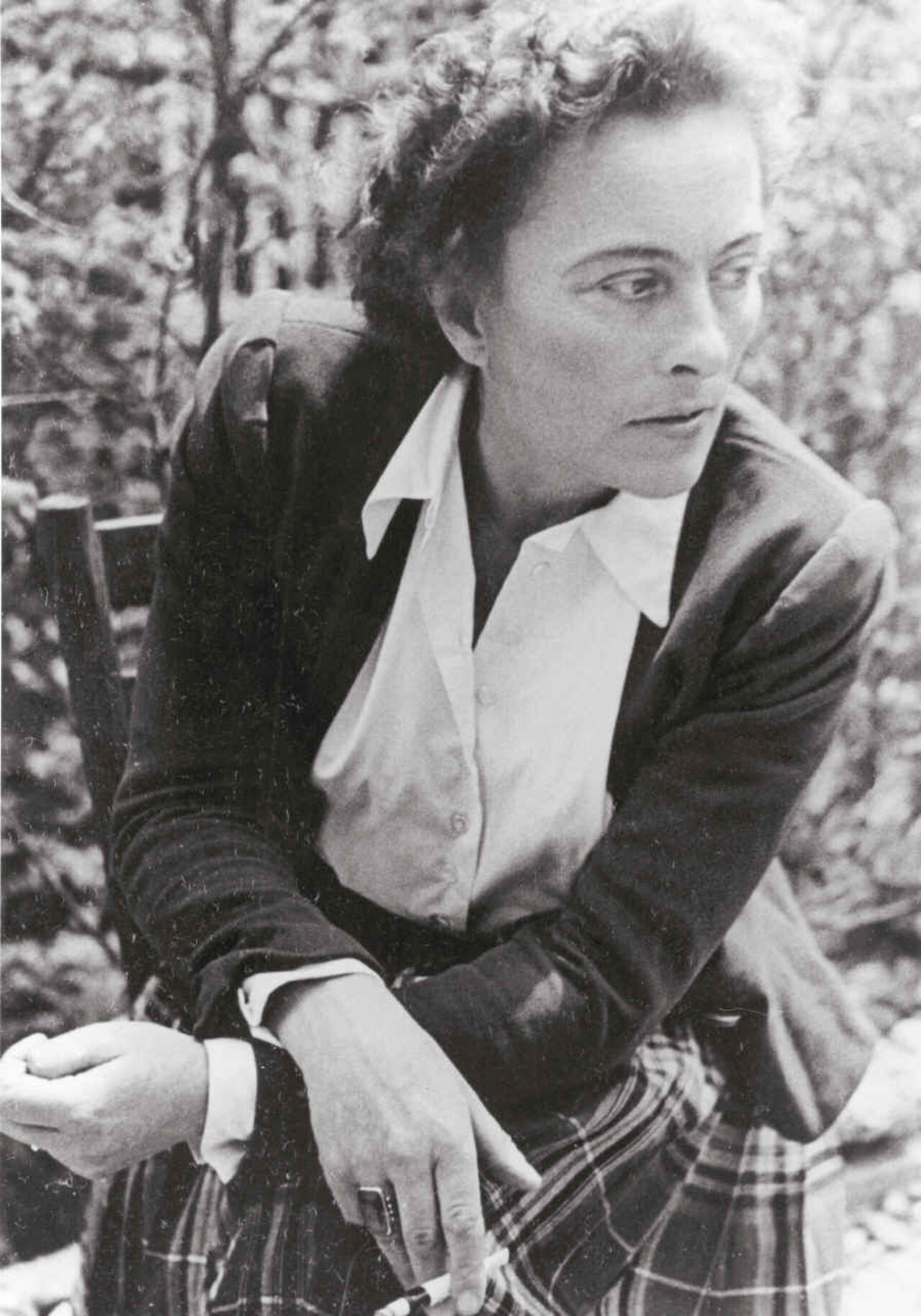

Die Journalistin Ruth Andreas-Friedrich (1901 – 1977) gehört zur Berliner Widerstandsgruppe »Onkel Emil«, die verfolgten Jüdinnen und Juden unterstützt. In der Nacht vom 18. auf den 19. April 1945 beschriften sie Häuserfassaden im Berliner Süden mit einem »NEIN« und verteilen zwei Nächte später zahlreiche Flugblätter. Der Tagebucheintrag stammt vom 31. März 1945.